Report del VI Convegno Nazionale sulla Triplice Cinta

Nella confortevole sala conferenze del Museo, ben presto riempitasi di un auditorio interessato e attento, alle ore 16.30 ha preso il via il sesto appuntamento annuale che riunisce studiosi provenienti da varie parti d'Italia proponendo le loro ricerche specifiche sul tema.

Nella confortevole sala conferenze del Museo, ben presto riempitasi di un auditorio interessato e attento, alle ore 16.30 ha preso il via il sesto appuntamento annuale che riunisce studiosi provenienti da varie parti d'Italia proponendo le loro ricerche specifiche sul tema.

Per quanto attiene al nostro studio sulle Triplici Cinte, questa mappa urbanistica del nucleo medievale è molto utile perchè ci consente di evidenziare la presenza dei tavolieri incisi proprio nella parte antica del borgo, che ha conosciuto una continuità abitativa fino ai giorni nostri. Il paese è disposto attorno all'antico castello e via via digrada sulle pendici del colle, aprendosi come un ventaglio su due livelli separati da due lunghe "circonvallazioni" (Via Vittorio Emanuele II e Via Antonelli) e raccordati da 14 ripidi vicoli gradinati. Pronunciarsi sulla datazione di tali incisioni (certamente variegata e plurisecolare) è arduo ma si può affermare che per posizione, dimensione e tipologia, le Triplici Cinte sonninesi sono state giochi (eccetto un paio di esemplari troppo piccoli, mentre quelli in verticale sono su blocchi reimpiegati in tale posizione) con cui i residenti hanno in modo sano trascorso giornate e sere, prima dell'avvento della televisione e dei giochi elettronici. Non ne resta che labile memoria nella maggior parte della popolazione, ma ne troviamo su soglie di abitazioni, gradini (anche di edifici religiosi), parapetti, lastre pavimentali, su blocchi riutilizzati verticalmente come riempimento di muri di contenimento e piazzette [5].

Per quanto attiene al nostro studio sulle Triplici Cinte, questa mappa urbanistica del nucleo medievale è molto utile perchè ci consente di evidenziare la presenza dei tavolieri incisi proprio nella parte antica del borgo, che ha conosciuto una continuità abitativa fino ai giorni nostri. Il paese è disposto attorno all'antico castello e via via digrada sulle pendici del colle, aprendosi come un ventaglio su due livelli separati da due lunghe "circonvallazioni" (Via Vittorio Emanuele II e Via Antonelli) e raccordati da 14 ripidi vicoli gradinati. Pronunciarsi sulla datazione di tali incisioni (certamente variegata e plurisecolare) è arduo ma si può affermare che per posizione, dimensione e tipologia, le Triplici Cinte sonninesi sono state giochi (eccetto un paio di esemplari troppo piccoli, mentre quelli in verticale sono su blocchi reimpiegati in tale posizione) con cui i residenti hanno in modo sano trascorso giornate e sere, prima dell'avvento della televisione e dei giochi elettronici. Non ne resta che labile memoria nella maggior parte della popolazione, ma ne troviamo su soglie di abitazioni, gradini (anche di edifici religiosi), parapetti, lastre pavimentali, su blocchi riutilizzati verticalmente come riempimento di muri di contenimento e piazzette [5].

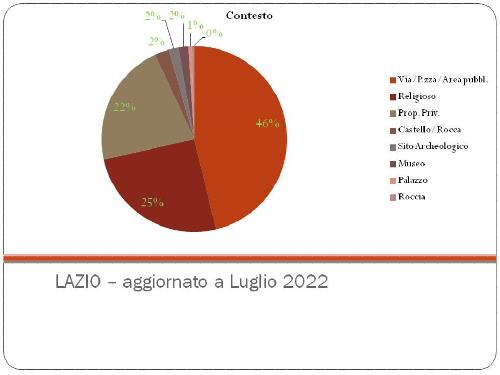

Il Convegno, entrato nel vivo, è proseguito con l'esposizione della ricercatrice Marisa Uberti (Bergamo), fondatrice del Centro Studi Triplice Cinta (CSTC). La trattazione, avente per titolo "Il censimento della Triplice Cinta in Italia, con particolare riferimento al Lazio. Criteri di classificazione per schemi ludici e simbolici (metodologia per una corretta ricerca)", è stata impostata su tre binari:

Il Convegno, entrato nel vivo, è proseguito con l'esposizione della ricercatrice Marisa Uberti (Bergamo), fondatrice del Centro Studi Triplice Cinta (CSTC). La trattazione, avente per titolo "Il censimento della Triplice Cinta in Italia, con particolare riferimento al Lazio. Criteri di classificazione per schemi ludici e simbolici (metodologia per una corretta ricerca)", è stata impostata su tre binari:  c) il terzo, derivante dal primo, ha esplorato l'affascinante mondo dei significati simbolici della Triplice Cinta. Grazie al fatto di possedere una banca-dati di oltre 2.600 esemplari in tutto il mondo, è stato possibile estrapolare una piccola ma significativa percentuale di casi che non hanno caratteristiche ludiche e che devono rispondere a tre specifici parametri o criteri di classificazione: - non devono essere in posizione orizzontale nè su blocchi reimpiegati in verticale ma su pareti inamovibili, soffitti, ecc.;- anche se orizzontali, hanno una dimensione troppo esigua (esempio, 2-3 cm) per consentire lo spostamento di pedine; - anche se in orizzontale, presentano elementi che ostacolano lo svolgimento del gioco. Una volta stabilito che un esemplare appare "impossibile" come gioco, si sconfina nell'intepretazione simbolica ma bisogna fare attenzione perchè la Triplice Cinta non ha un unico significato simbolico.

c) il terzo, derivante dal primo, ha esplorato l'affascinante mondo dei significati simbolici della Triplice Cinta. Grazie al fatto di possedere una banca-dati di oltre 2.600 esemplari in tutto il mondo, è stato possibile estrapolare una piccola ma significativa percentuale di casi che non hanno caratteristiche ludiche e che devono rispondere a tre specifici parametri o criteri di classificazione: - non devono essere in posizione orizzontale nè su blocchi reimpiegati in verticale ma su pareti inamovibili, soffitti, ecc.;- anche se orizzontali, hanno una dimensione troppo esigua (esempio, 2-3 cm) per consentire lo spostamento di pedine; - anche se in orizzontale, presentano elementi che ostacolano lo svolgimento del gioco. Una volta stabilito che un esemplare appare "impossibile" come gioco, si sconfina nell'intepretazione simbolica ma bisogna fare attenzione perchè la Triplice Cinta non ha un unico significato simbolico. Ciò è dimostrato e comprovato dai diversi ambiti in cui è stata documentata e proprio per dare un ordine nel "mare-magnum" delle interpretazioni, la relatrice ha da tempo proposto 4 principali gruppi di appartenenza: Esoterico (in cui rientrano quello religioso, iniziatico, magico-apotropaico); Distintivo/Professionale; Astronomico; Artistico/Decorativo. Ciascun gruppo è stato spiegato attraverso una nutrita galleria fotografica di casi pervenuti all'attenzione del CSTC. Nel corso della trattazione è stato anche proposto un possibile motivo per cui alcuni blocchi con inciso il filetto si ritrovano sulle facciate delle chiese, sulle architravi dei portali, sulle lunette, sui campanili: intento moralizzante? Infine la relatrice ha dedicato il finale all'annosa questione "Templari e Triplice Cinta", tematica che verrà esplicitata negli "Atti" di prossima pubblicazione.

Ciò è dimostrato e comprovato dai diversi ambiti in cui è stata documentata e proprio per dare un ordine nel "mare-magnum" delle interpretazioni, la relatrice ha da tempo proposto 4 principali gruppi di appartenenza: Esoterico (in cui rientrano quello religioso, iniziatico, magico-apotropaico); Distintivo/Professionale; Astronomico; Artistico/Decorativo. Ciascun gruppo è stato spiegato attraverso una nutrita galleria fotografica di casi pervenuti all'attenzione del CSTC. Nel corso della trattazione è stato anche proposto un possibile motivo per cui alcuni blocchi con inciso il filetto si ritrovano sulle facciate delle chiese, sulle architravi dei portali, sulle lunette, sui campanili: intento moralizzante? Infine la relatrice ha dedicato il finale all'annosa questione "Templari e Triplice Cinta", tematica che verrà esplicitata negli "Atti" di prossima pubblicazione. Una doverosa pausa-caffè, consumata nella pittoresca piazzetta del Museo (dove, tra l'altro, l'occhio indagatore non ha mancato di rilevare la presenza di diverse Triplici Cinte), ha consentito un piacevole scambio opinionistico sul tema, che ha risvegliato in diverse persone il ricordo di aver giocato sui tavolieri sonninesi e in altri il dubbio che possa trattarsi di veri e propri simboli anche se in orizzontale e di dimensioni adeguate. Chi scrive non può modificare la percezione che ciascuno ha delle cose ma, a differenza di tanti, ritiene che il metodo scientifico possa dare delle garanzie maggiori nell'evitare di prendere abbagli. Non dimentichiamo che il gioco non è da sminuire ma ci parla di una cultura, di una tradizione che è parte della storia di un paese o di un intero territorio (in questo caso le "terre di confine" sono accomunate dalla presenza di tali schemi).

Una doverosa pausa-caffè, consumata nella pittoresca piazzetta del Museo (dove, tra l'altro, l'occhio indagatore non ha mancato di rilevare la presenza di diverse Triplici Cinte), ha consentito un piacevole scambio opinionistico sul tema, che ha risvegliato in diverse persone il ricordo di aver giocato sui tavolieri sonninesi e in altri il dubbio che possa trattarsi di veri e propri simboli anche se in orizzontale e di dimensioni adeguate. Chi scrive non può modificare la percezione che ciascuno ha delle cose ma, a differenza di tanti, ritiene che il metodo scientifico possa dare delle garanzie maggiori nell'evitare di prendere abbagli. Non dimentichiamo che il gioco non è da sminuire ma ci parla di una cultura, di una tradizione che è parte della storia di un paese o di un intero territorio (in questo caso le "terre di confine" sono accomunate dalla presenza di tali schemi). Maggiori informazioni https://www.centro-studi-triplice-cinta.com/news/vi-convegno-nazionale-sulla-triplice-cinta-sonnino-lt-14-08-2022/

Rientrati in sala, è stata data la parola all'arch. Sabrina Centonze, ricercatrice indipendente e redattrice della rivista Mathera [7]. La sua relazione ha avuto per titolo "Tabulae lusoriae graffite: le acquisizioni lucane in ambito rupestre e subdivale". E' la prima volta che, in un convegno sulla Triplice Cinta, si dedica una trattazione sugli esemplari rinvenuti in Basilicata, regione che nel censimento pubblicato nel 2012 dalla scrivente [6] non annoverava che due esemplari (tra l'altro confusi) mentre attualmente sono 21 (numero destinato ad aumentare, se si continuerà a cercare). Questo incremento si deve soprattutto a diversi segnalatori, e un posto di preminenza spetta proprio alla d.ssa Centonze, materana di origine.

Rientrati in sala, è stata data la parola all'arch. Sabrina Centonze, ricercatrice indipendente e redattrice della rivista Mathera [7]. La sua relazione ha avuto per titolo "Tabulae lusoriae graffite: le acquisizioni lucane in ambito rupestre e subdivale". E' la prima volta che, in un convegno sulla Triplice Cinta, si dedica una trattazione sugli esemplari rinvenuti in Basilicata, regione che nel censimento pubblicato nel 2012 dalla scrivente [6] non annoverava che due esemplari (tra l'altro confusi) mentre attualmente sono 21 (numero destinato ad aumentare, se si continuerà a cercare). Questo incremento si deve soprattutto a diversi segnalatori, e un posto di preminenza spetta proprio alla d.ssa Centonze, materana di origine.

Il suo intervento ha riguardato i graffiti acquisiti negli ultimi anni in Basilicata, con particolare riferimento ai siti rupestri e subdivali [8] del territorio di Matera. La caratteristica principale è che questi esemplari (che potete trovare nelle relative schede del database del CSTC) si trovano prevalentemente in posizione verticale. Si ricordano, tra gli schemi verticali documentati dalla d.ssa Centonze, i casi delle tre Triplici Cinte nel sito della Chiesa materana di San Giovanni Battista (ex Santa Maria la Nova), all' esterno, sulla facciata sud; nel sito della Cattedrale di Maria SS. della Bruna e Sant'Eustachio, all'esterno, sui Portali Ovest e Sud sono emersi parecchi esemplari (rintracciabili solo con minuziose osservazioni); nel sito della Chiesa rupestre detta Cripta del Cristo Docente, sempre a Matera, all'interno, accanto ad una tomba ad arcosolio; nel "Parco della Murgia materana" a Montescaglioso, nel sito della Chiesa rupestre detta Cripta del Canarino, all'interno, nella zona presbiteriale vi è una Triplice Cinta completa.

Il suo intervento ha riguardato i graffiti acquisiti negli ultimi anni in Basilicata, con particolare riferimento ai siti rupestri e subdivali [8] del territorio di Matera. La caratteristica principale è che questi esemplari (che potete trovare nelle relative schede del database del CSTC) si trovano prevalentemente in posizione verticale. Si ricordano, tra gli schemi verticali documentati dalla d.ssa Centonze, i casi delle tre Triplici Cinte nel sito della Chiesa materana di San Giovanni Battista (ex Santa Maria la Nova), all' esterno, sulla facciata sud; nel sito della Cattedrale di Maria SS. della Bruna e Sant'Eustachio, all'esterno, sui Portali Ovest e Sud sono emersi parecchi esemplari (rintracciabili solo con minuziose osservazioni); nel sito della Chiesa rupestre detta Cripta del Cristo Docente, sempre a Matera, all'interno, accanto ad una tomba ad arcosolio; nel "Parco della Murgia materana" a Montescaglioso, nel sito della Chiesa rupestre detta Cripta del Canarino, all'interno, nella zona presbiteriale vi è una Triplice Cinta completa.

Maggiori informazioni https://www.centro-studi-triplice-cinta.com/products/matera3/

Matera, Chiesa di S. Giovanni Battista (ex chiesa di S. Maria Nova): Triplici Cinte incomplete incise verticalmente sulla parasta della facciata sud, costituita da conci in calcarenite. Le misure degli esemplari sono di circa 20 cm di lato e la forbice cronologica è molto ampia, oscillando tra il 1233 e il 1793. L’ambito religioso nel quale sono collocati lascia pensare a simboli di pellegrinaggio (foto S. Centonze, 2020)

Nella parte conclusiva della propria relazione, la studiosa ha presentato i dati emersi analizzando una lastra lapidea riscoperta al Museo Archeologico Nazionale "Domenico Ridola" di Matera: su di essa è inciso un campionario di tabulae, simboli e parti figurate di grande interesse storico, che hanno permesso di collegarla a un blocco di calcarenite erratico, ancora parzialmente affrescato, proveniente da una chiesa rupestre della zona.

Nella parte conclusiva della propria relazione, la studiosa ha presentato i dati emersi analizzando una lastra lapidea riscoperta al Museo Archeologico Nazionale "Domenico Ridola" di Matera: su di essa è inciso un campionario di tabulae, simboli e parti figurate di grande interesse storico, che hanno permesso di collegarla a un blocco di calcarenite erratico, ancora parzialmente affrescato, proveniente da una chiesa rupestre della zona.

La rosa dei relatori si è chiusa con il dr. Giovanni Barrella, membro attivissimo del nostro CSTC. Il suo intervento, intitolato "La presenza della Triplice Cinta nel territorio Daunio", ci ha condotto in Puglia, in particolare nel territorio della Daunia, che corrisponde all’incirca all’attuale Capitanata e provincia di Foggia (sua terra di origine). Va riconosciuto a Giovanni l'incremento esponenziale di esemplari nel nostro database da quando è entrato a far parte del nostro team. Egli, direttamente o indirettamente, è riuscito a trovare parecchi nuovi schemi e la loro attuale collocazione, facendo chiarezza sui casi che per lungo tempo sono rimasti in un limbo di incertezza. Ragionevolmente - pur risiedendo in altra regione - "tiene d'occhio" ogni ritrovamento nel settore e ne segue le tracce come un vero segugio. Grazie a questa propensione per la ricerca, ha potuto ricostruire una mappa dei luoghi delle Triplici Cinte in Daunia [9], che è di grande utilità per studiosi e appassionati.

La rosa dei relatori si è chiusa con il dr. Giovanni Barrella, membro attivissimo del nostro CSTC. Il suo intervento, intitolato "La presenza della Triplice Cinta nel territorio Daunio", ci ha condotto in Puglia, in particolare nel territorio della Daunia, che corrisponde all’incirca all’attuale Capitanata e provincia di Foggia (sua terra di origine). Va riconosciuto a Giovanni l'incremento esponenziale di esemplari nel nostro database da quando è entrato a far parte del nostro team. Egli, direttamente o indirettamente, è riuscito a trovare parecchi nuovi schemi e la loro attuale collocazione, facendo chiarezza sui casi che per lungo tempo sono rimasti in un limbo di incertezza. Ragionevolmente - pur risiedendo in altra regione - "tiene d'occhio" ogni ritrovamento nel settore e ne segue le tracce come un vero segugio. Grazie a questa propensione per la ricerca, ha potuto ricostruire una mappa dei luoghi delle Triplici Cinte in Daunia [9], che è di grande utilità per studiosi e appassionati.

I luoghi in cui tale simbolo è presente possiedono un forte legame con il sacro e a tal proposito il dr. Barrella ha cercato di proporre una possibile interpretazione, contestualizzando lo stesso simbolo da un punto di vista sia spaziale che temporale. La Triplice Cinta in Daunia è stata messa in rapporto con altri simboli di cui il territorio è estremamente ricco; simboli lasciati da pellegrini diretti alla Sacra Spelonca del Gargano, eremiti, viandanti, monaci, cavalieri, sovrani. Il fascino di tale territorio si mescola con il fascino di simboli che attraversano i secoli e si caricano di valenze tra sacro e profano. Un vero e proprio viaggio iniziatico dell’uomo con i suoi sentieri e i suoi archetipi.

I luoghi in cui tale simbolo è presente possiedono un forte legame con il sacro e a tal proposito il dr. Barrella ha cercato di proporre una possibile interpretazione, contestualizzando lo stesso simbolo da un punto di vista sia spaziale che temporale. La Triplice Cinta in Daunia è stata messa in rapporto con altri simboli di cui il territorio è estremamente ricco; simboli lasciati da pellegrini diretti alla Sacra Spelonca del Gargano, eremiti, viandanti, monaci, cavalieri, sovrani. Il fascino di tale territorio si mescola con il fascino di simboli che attraversano i secoli e si caricano di valenze tra sacro e profano. Un vero e proprio viaggio iniziatico dell’uomo con i suoi sentieri e i suoi archetipi.

![]()

- La scrivente desidera ringraziare vivamente il prof. Vito Lattanzi, l'arch. Sabrina Centonze e il dr. Giovanni Barrella, che hanno accettato l'invito a partecipare come relatori a questo Convegno in una data, il 14 agosto, che non solo era caldissima ma era anche festiva e la vigilia di ferragosto

- Si ringrazia il pubblico presente (addetti ai lavori e non), senza il quale tanti spunti e riflessioni sarebbero sterili; gli amici virtuali che sono diventati reali (i convegni servono anche a riunire e far conoscere le persone)

- Un grazie speciale (ma lui lo sa) va al prof. Giuseppe Lattanzi, che con la sua grande competenza ci ha saputo trasmettere interesse e curiosità verso le "terre di confine", con la loro storia e le loro tradizioni (a noi prima sconosciute). Un doveroso ringraziamento anche alla sua insostituibile consorte

- Crediti fotografici: Angelo Marchetti, Marisa Uberti (eccetto dove altrimenti specificato)

In attesa degli Atti...si pubblica questo report in data 07/09/2022

Maggiori informazioni https://www.centro-studi-triplice-cinta.com/products/matera10Interessante il caso di una Triplice Cinta rilevata su una lastra di copertura del tetto pertinente il Convento di Sant'Agostino ma quella fu una posizione secondaria poichè la forma e lo spessore del reperto erratico lascerebbero pensare - sostiene Sabrina - al frammento di un possente architrave del portale d’ingresso a una chiesa, probabilmente non molto lontana. Si rileva che la lastra è incisa con almeno due tavolieri e due iscrizioni. In alto a destra è visibile una Triplice Cinta completa, corredata nel mezzo da una Croce sul Golgota leggermente inclinata a sinistra. In basso a destra appare inoltre un Alquerque (o un Tris, non è dato saperlo) di cui vediamo solo lo spigolo superiore sinistro e un centro distinto da una larga coppella. La presenza di un ulteriore Tris è in dubbio, data l’usura della lastra e la bassa risoluzione della foto. Si segnala la presenza di due iscrizioni corredate da croci greche: l’epigrafe più leggibile, ma interrotta da una lacuna del materiale, si trova in alto a sinistra della lastra e recita: SIGIS ☩ SAR, che possiamo ricostruire come SIGIS ☩ SAR[ACENUS], ovvero il nome di Sigismondo Saraceno, arcivescovo di Acerenza e Matera dal 1556 al 1585, inframmezzato da una croce come segno episcopale; la seconda epigrafe risulta troppo consunta e interrotta, tuttavia possiamo dire che sembra antecedente alla prima ed è stata incisa da una mano differente.

Maggiori informazioni https://www.centro-studi-triplice-cinta.com/products/matera11/La relazione finale verterà sui dati emersi analizzando una lastra lapidea riscoperta al Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola, che presenta un campionario di tabulae, simboli e parti figurate di grande interesse storico, che hanno permesso di collegarla a un blocco di calcarenite erratico, ancora parzialmente affresc